TEL. 03-6455-1501(��)

��169-0075 �V�h�捂�c�n��2-13-16 [�n�}]

���t��INSURANCE BENEFIT

���t���̎��

�������ۂł͎��̋��t�����܂��B

�N���b�N����Ɗe���t�������ֈړ����܂��B

- �ꕔ���S��

- ���a�蓖���i�g�����̂݁j

- �o�Y�玙�ꎞ��

- �o�Y�蓖���i�g�����̂݁j

- ���Ք�

- �×{��i�����߂�������ꍇ�j

- ���z�×{��

- ���z�×{��̎��ȕ��S���x�z

- ���z�×{��̐��ѕ��S���x�z

- ���z��ÁE���z��썇�Z�×{��x

- �×{�t�������x

- �_�������t�i�����@��ڍ��@�j

- �͂�E���イ�A����܁E�}�b�T�[�W

- ���̑�

���ی����t���i�×{�t���������j�̎x������Ƃ��́A���ꂼ��x���\���葱�����K�v�ł��B�\������葱���Ȃǂ̏ڍׂ͓������ۂ܂��������̎x���ւ��₢�������������B

�ꕔ���S��

�×{�̋��t����ۂɂ́A��p�̈ꕔ�ɂ��ĕی��f�Â���舵����Ë@�ւɎx�����܂��B���̎x�����ׂ���p���u�ꕔ���S���v�Ƃ����܂��B

�ꕔ���S���̊���

| �敪 | ���S���� | |

| ���A�w�� | �Q�����S | |

| ���w������69�� | �R�����S | |

| 70�Έȏ� | 2�����S�@��������ݏ����҂�3�� | |

���a�蓖���i�g�����̂݁j

������6�������o�߂����g�������a�C�Ȃǂœ��@�����Ƃ��A1��5,000�~���x�����܂��B

�x�������́A����N�x�i���N�S���P������R���R�P���܂Łj�U�O��������Ƃ��܂��B

�����@���������ߘa�V�N�S���P�����O�̏ꍇ�́A�N�x�P�ʂ�120��������Ƃ��A����5�N4��1������ʎZ��360�������x�Ƃ��܂��B

�o�Y�玙�ꎞ��

��ی��҂��o�Y�����Ƃ��o�Y�玙�ꎞ���Ƃ���1���ɂ�50���~�i�o�Y�����ߘa�T�N�S��1�����O�̏ꍇ��42���~�j���x�����܂��B�i�D�P85���ȏ�̗��Y�E���Y���܂ށj

������6���������̏o�Y�ŁA�����ȑO�u�����ہv�܂��́u�������N�ی��g���v�ɖ{�l�Ƃ���1�N�ȏ�������Ă������́A�ǂ���̌��N�ی�����x�����邩�I�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B�����ȑO�̕ی����u�D���ی��v��u���ϑg���v�̏ꍇ�́A�ȑO�̕ی�����x������邽�߁A�������ۂ���̎x���͂���܂���B

| �o�Y�玙�ꎞ�����ڎx�����x |

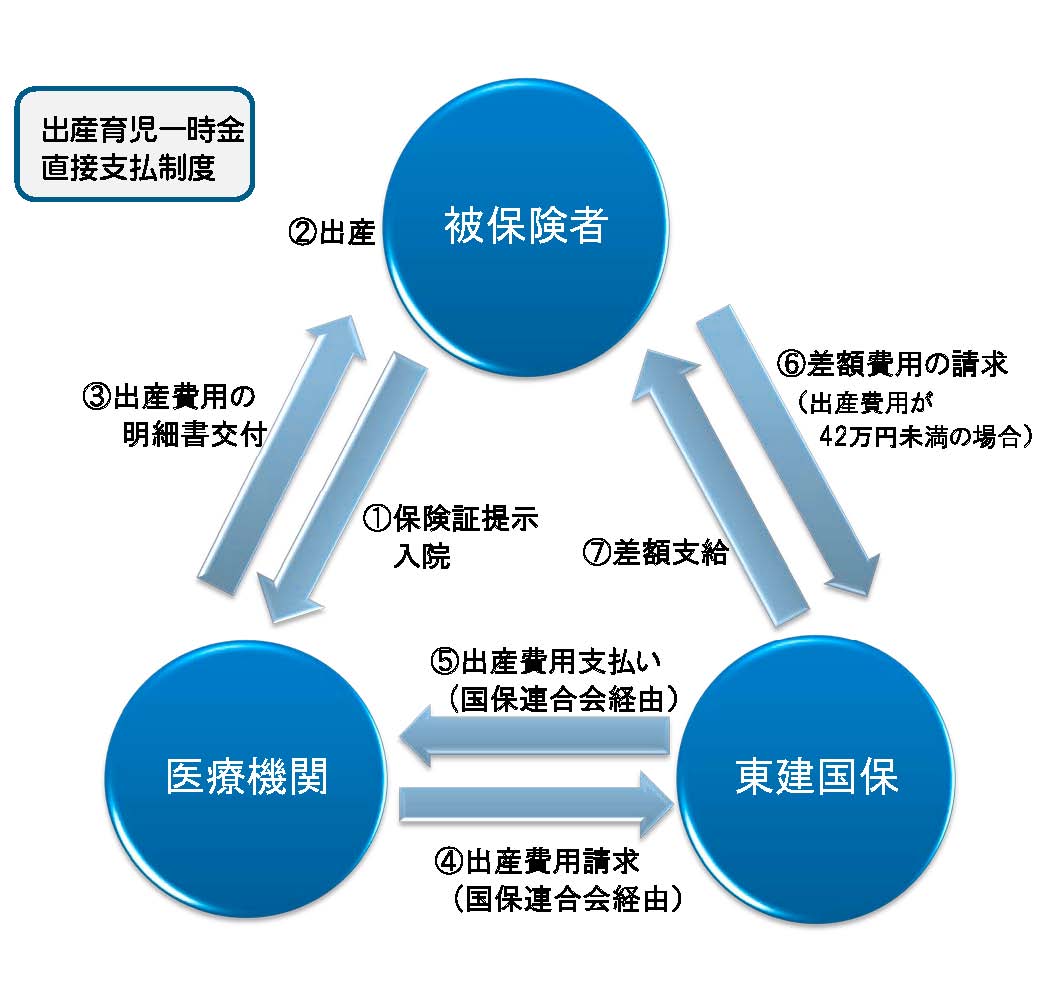

| �������ۂ��o�Y�玙�ꎞ���؎{�݂ɒ��ڎx�������x�ł��B�����ł̎x�������o�Y�玙�ꎞ���������z�����ƂȂ�܂��B���̐��x�𗘗p���邽�߂ɂ́A��ی��҂ƕ�������Ë@�ւƂō��ӕ������K�v�ƂȂ�܂��B�o�Y��p���o�Y�玙�ꎞ���͈͓̔��ł������ꍇ�́A�\���ɂ�荷�z���x�����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���摜���N���b�N����Ɗg�傳��܂��B |

| �o�Y�玙�ꎞ�����㗝���x |

| �g��������Ë@�֓������㗝�l�Ƃ��ďo�Y�玙�ꎞ�������O�ɐ\�����A��Ë@�ւ��g�����ɑ����ďo�Y�玙�ꎞ������鐧�x�ł��B �Ȃ��A���̐��x�𗘗p���邽�߂ɂ́A��Ë@�ւ̓��ӂ���ŁA���O�i�o�Y�\����܂łQ�����ȓ��j�ɓ������ۂɐ\������K�v������܂��B���J�Ȃ̔F�߂���Ë@�ւ̂ݗ��p�o���܂��B |

| �o�Y����ݕt���x |

| �o�Y�玙�ꎞ���̎x���������܂�A�o�Y�\����܂łP�����ȓ��̕��ɑ��āA�o�Y�玙�ꎞ���̂W�������z�i�P���~�����̒[���͐�̂āj�������q�ő݂��t���܂��B ���ڎx�����x�E���㗝���x�𗘗p�����ꍇ�͑ΏۂƂȂ�܂���B |

�o�Y�蓖���i�g�����j

������1�N���o�߂����g�������o�Y���A�d�����x�ݎ������Ȃ��Ƃ��A�Y�O42���i���ٔD�P70���j�A�Y��56���ȓ��A1��5,000�~���x�������܂��B

���Ք�

��ی��҂����S�����Ƃ����Ղ��s���҂ɑ�8���~���x�����܂��B

�×{��i�����߂�������ꍇ�j

���̂悤�ȏꍇ�A��������x��������Ô�ɂ��Đ\�����Ă��������ƁA���t�����Ɋ�Â��ē������ۂ����肵���z��×{��Ƃ��Ďx�����܂��B

�������߂��၄

�@�E���s���A�}�ȕa�C�ŕی����������Ɏ��Â����Ƃ��ȂNjً}�ł�ނȂ��ꍇ

�@�E�C�O���s���ɕa�C�₯���ł�ނ����Â����Ƃ��i�C�O�×{��j

�@�E��t���K�v�ƔF�߂����×p����i�R���Z�b�g�A�e�����߁A�����㎋�ዾ���j��

���z�×{��

��Ë@�ւŎx�������ꕔ���S�����̍��v�����z�i���ȕ��S���x�z�j�����Ƃ��A�������z���x�����܂��B�x���Ώۂ̕��ɂ́A�������ۂ��獂�z�×{��x���\���������t����܂��B�i�×{���Ă���\�������͂��܂Ŗ�4����������܂��j���ȕ��S���x�z�́A�N��Ə����敪�ɂ�茈�܂�܂��B�����敪�����m��̕��͐\�����ɏ����ؖ����ނ̒�o���K�v�ƂȂ�܂��B

[���z�×{��̎��ȕ��S�z�̌v�Z�P��]

�P�D���̂P�����疖���܂ł̎�f��P�ʂƂ��Čv�Z�i�����܂�����ꍇ�́A���ꂼ��̌����ƂɌv�Z�j�j

�Q�D�a�@�A�f�Ï��A���ܖ�ǂȂLj�Ë@�ւ��ƂɌv�Z

�R�D����̈�Ë@�ցi���Ȃ������j�ł����Ă��A���@���ƊO�����͕ʁX�Ɍv�Z

�S�D�ی��ΏۊO�̔�p�i�Ⴆ�Γ��@���̐H����<�H���×{��W�����S�z>�⍷�z�x�b�h��j�͏����Čv�Z

�����z�×{��̌v�Z�͕��G�Ȃ��߁A�s���ȏꍇ�ɂ͓������ۂ܂ł��₢���킹���������B

�@�A����F03-6455-1503

| ���z�×{��̌������t�@�@�y���x�z�K�p�i�W�����S�z���z�j�F��z | |

| �a�@���̑������S�����z�ɂȂ�Ƃ��A���O�ɢ���x�z�K�p�F��أ��\�����A�ی��ƈꏏ�Ɉ�Ë@�ւɒ��邱�Ƃɂ��A�����敪�ɉ��������ȕ��S���x�z�ōςނ悤�ɂȂ�܂��B �F��̔��s�ɂ́A���x�z�K�p�i�W�����S�z���z�j�F��\�����Ɛ��ёS�������Z���ʼnېŏؖ������K�v�ƂȂ�܂��B�܂��A�����Ȃǂŗ×{����ꍇ�ɂ͢�����ͣ�̒�o���K�v�ƂȂ�܂��B ����ېŐ��т̕��ɂ́A����x�z�K�p�E�W�����S�z���z�F��أ����t����܂��B

|

|

| ���莾�a�i�l�H���͂⌌�F�a�Ȃǁj�̍��z�×{��@�@�y���莾�a�×{��̏z | |

| �����J����b����߂���莾�a�i���F�a�A���t�Ìň��q���܂̓��^�ɋN������HIV�����ǁA�l�H���͂��K�v�Ȗ����t���a�j�Ȃǒ����ɂ킽���č��z�Ȏ��Â𑱂���K�v������l�̈�Ë@�ւł̕��S�͂P����10,000�~���܂łɂȂ�܂��B���l�H���͂�v����70�Ζ����̏�ʏ����҂ɂ��Ă�2���~ �������ۂ���u���莾�a�×{��Ïأ�̌�t���A�ی��ƈꏏ�Ɉ�Ë@�ւɒ��Ă��������B ��Ï̔��s�ɂ����莾�a�F��\�������������ؖ����鏑�����K�v�ƂȂ�܂��B �@���莾�a�F��\�����͉��L������̏ゲ�g�p�������B

|

|

| ���z��Ô���ݕt���x�i�����q�j | |

| ��Ë@�ւ� ����x�z�K�p�i�W�����S�z���z�j�F��أ���g�p�ł��Ȃ��ꍇ�́A�ݕt���x�������p���������B ���x�z�K�p�F��Ƒݕt���x�͕��p�ł��܂���B |

���葱�����ɂ��ẮA�����̎x���ɂ��⍇�����������B

�@�\����������Ȃ������y�[�W����Adobe Reader�������p�������B

���z�×{��̎��ȕ��S���x�z

���z�×{��̎��ȕ��S���x�z�́A�N��Ə����敪�ɂ�茈�܂�܂��B

����30�N8���f�Õ�����70�Έȏ�̕��̏����敪����ю��ȕ��S���x�z���ύX�ƂȂ�܂��B

| �����敪 | ���ȕ��S���x�z | |||

| �P��ځ`3��� | 4��ڈȍ~��2 | |||

| �A | ����������������1 901���~�� |

252,600�~�{�i�����-842,000�j�~1�� | 140,100�~ | |

| �C | �������������� 600���~��901���~�ȉ� |

167,400�~�{�i�����-558,000�j�~1�� | 93,000�~ | |

| �E | �������������� 210���~��600���~�ȉ� |

80,100�~�{�i�����-267,000�j�~1�� | 44,400�~ | |

| �G | �������������� 210���~�ȉ� |

57,600�~ | 44,400�~ | |

| �I | ��ې� | 35,400�~ | 24,600�~ | |

��2�@12�����ȓ���3��ȏ㍂�z�×{��̎x������ꍇ�A4��ڈȍ~�̎��ȕ��S���x�z

���ȕ��S���x�z�i70�Έȏ�̕��j

| �����敪 | �ېŏ��� | ���ȕ��S���x�z�i���с�5�j | ||

| �O���i�l�j | ||||

| ������݇V | 690���~�ȏ� | 252,600�~ �{ �i����Ô� �| 842,000�~�j�~ 1�� �������Y�� 140,100�~�� |

||

| ������݇U | 380���~�ȏ� | 167,400�~ �{ �i����Ô� �| 558,000�~�j�~ 1�� �������Y�� 93,000�~�� |

||

| ������݇T | 145���~�ȏ� | 80,100�~ �{ �i����Ô� �| 267,000�~�j�~ 1�� �������Y�� 44,400�~�� |

||

| ��� ��1��2 |

145���~���� | |||

| 18,000�~ �i�N�ԏ�� 14.4���~�j |

57,600�~ �������Y�� 44,400�~�� |

|||

| �Z���Ŕ�ېŁ�3 | 8,000�~ | 24,600�~ | ||

| �Z���Ŕ�ېŁ�4 �i���������ȉ��j |

8,000�~ | 15,000�~ | ||

��1�@�ېŏ�����145���~�ȏ�ł��u���������������v�̍��v�z��210���~�ȉ��̏ꍇ

��2�@���ю����̍��v�z��520���~�����i1�l���т̏ꍇ��383���~�����j�̏ꍇ�͐\������ƈ�ʂ֕ύX�ł��܂��B

��3�@���ю储��ѐ��ёS�����Z���Ŕ�ېł̕�

��4�@���ю储��ѐ��ёS�����Z���Ŕ�ېłŏ��������z�ȉ��̕�

��5�@�������т̓������ۂ̔�ی���

�����@���̐H����⍷�z�x�b�h��Ȃǂ̕ی��O���S�́A���z�×{��̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂���B

��75�Γ��B���ɂ����鎩�ȕ��S�z�̓��Ⴊ����܂��B

���z�×{��̐��э��Z���x�z�i���ꐢ�сj

�����ЂƂ̐��тŁA��������2�l�ȏ�i�܂��͓��@�A�ʉ@�Ȃǂŕ����j�����ꂼ��ꕔ���S����21,000�~�ȏ�x�������ꍇ�́A���э��Z�̑ΏۂƂȂ�A�\���ɂ���Č��x�z���������x������܂��B�������A���̈�Õی��̉����҂Ƃ͍��Z����܂���B

���z��ÁE���z��썇�Z�×{��x

�u��Õی��v�Ɓu���ی��v�̂��ꂼ��̎��ȕ��S�̍��v�z�����z�����ꍇ�A���̍��z���x������܂��B

��Õی��i�������ہj�Ɖ��ی��i��s�����j�̗����ɐ\�������܂��B

�ŏ��͉��ی��i��s�����j�ɐ\�������Ă��������B

��Õی��i�������ہj�̐\���������̎x���ւ��肢���܂��B

�@�����ی��̏ڂ���������������

�×{�t����

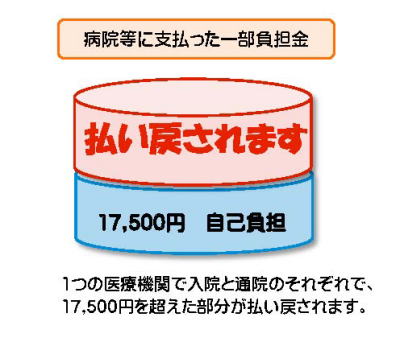

�������ۂł͈�Ô�S���y�����邽�ߕی��f�Õ��̈�Ô���߂��u�×{�t�����v���x�����{���Ă��܂��B�g�����{�l�͓��@�A�O���i�ʉ@�j�Ƃ���1�����P�ʂЂƂ̈�Ë@�ւ��Ƃ�17,500�~�����z���߂��܂��B�Ȃ��A���O�ɓ��ӏ����o����Ă���ꍇ�ɂ́A��f���Ă����3������Ɏw��̂䂤�����s�̌����Ɏ����U���݂��܂��B

���ӓ_

�@�×{�t�����͌l���ƁA�P��Ë@�ցi�P���Z�v�g�j���ƂɎZ�o���܂��B

�@���z�i���ȕ��S���x�z�j����ꍇ�͍��z�×{��x������܂��B

�@���@���H����̕W�����S�z�A����S�ɊY��������́A�ی��f�ÈȊO�̂��͕̂����߂��̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂���B

�����߂��̃|�C���g

�@�×{�t�����́A���Z�v�g�i�f�Õ�V�����j1���P�ʂŌv�Z���܂��B���Z�v�g�Ƃ͈�Ë@�ւ��瑗���Ă����Ô�̖����ŁA�u���҂��Ƃ�1�����܂Ƃ߂Ė���1���v�쐬����܂��B

�@�i1�j�a�@�A�f�Ï��A���ܖ�ǁi�a�@�Ȃǂ���̏���Ⳃɂ�������炤�ꍇ�j�A���Ȉ㓙�͊e��Ë@�ւ���

�@�i2�j�����a�@�ł����@�A�O���A���Ȃ͕ʁX

�@���ꂼ��ō쐬���ꂽ���Z�v�g1�����ƂɁA���@���O���i�ʉ@�j�̏ꍇ��17,500�~���������߂��܂��B

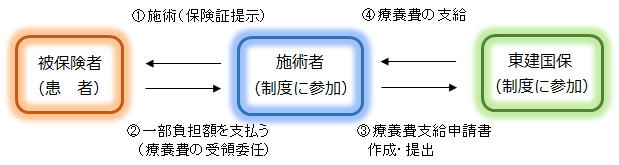

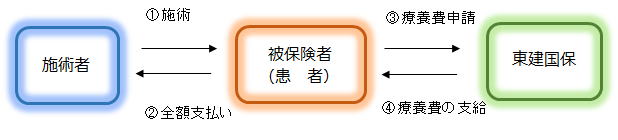

�_�������t�i�����@��ڍ��@�j

�_�������t�i�����@��ڍ��@�j�̎{�p�ɂ��ẮA�Ŗo��P���A��t�̓��ӂ�����ꍇ�̍��܂�E�P�Ȃǂ̎{�p�����ꍇ�ɕی��f�Â̑ΏۂɂȂ�܂��B

���P�Ȃ錨����A�ؓ���J�Ȃǂɑ���{�p�͕ی��f�Â̑ΏۂɂȂ炸�S�z���ȕ��S�ƂȂ�܂��B

�ی����g���Ď{�p����Ƃ�

�@�ی�����{�p�����ȕ��S�z���x�����܂�

�@�c��̔�p�ɂ��Ă͏_�������t�����҂ɑ����ē������ۂɐ������܂��B

���ӓ_

�@�_�������t�����҂ɑ����ĕی��������s�����߂Ɋ��҂͐\�����ɃT�C�������܂��B

�@���̐\�����ɂ͕K�������ŃT�C�������܂��傤�B

�@���L���̐\�����ɂ̓T�C�������Ȃ��悤�ɂ����ӂ��������B

�@

�͂�E���イ�A����܁E�}�b�T�[�W

�u�͂�E���E���}�b�T�[�W�w���t�v�̎{�p�ɂ��ẮA���̗v�������ꍇ�Ɍ���A�×{��̎x���ΏۂƂȂ�܂��B

�@�{�p�҂̊F���܂͂����火

�͂�t�A���イ�t�y�т��}�b�T�[�W�w���t�̎{�p�ɌW��×{��\�����̎�̈ϔC���x������̎�舵���ɂ��� [PDF:144KB]�@�@����������Ȃ������y�[�W����Adobe Reader�������p�������B

�y�v�@���z

�×{��̑Ώۏ��a���P�ł��邱�ƁB��t���K�v�ƔF�ߓ��ӂ����ꍇ�ł��邱�ƁB

��J��Ԉ��ړI�Ŏ{�p�����ꍇ�͗×{��̎x���ΏۂƂ͂Ȃ�܂���̂ł����ӂ��������B

�@���P�K�p�Ώۏ��a

�@�@���͂�E����

�@�@�@�@�_�o�ɁE���E�}�`�E�\���E��r�nj�Q�E���ɏǁE��ŔP������

�@�@�����}�b�T�[�W�w����

�@�@�@�@�ؖ�ჁA�ߍS�k���̏ǏF�߂���ꍇ

����31�N1�����u�͂�E���E���}�b�T�[�W�w���t�v�̎{�p�ɂ��Ď{�p�ғ�����ی��҂ɑ����ė×{��̐\�����s���u��̈ϔC���x�v����������܂����B����ɔ����ߘa���N10���{�p�����戵�����ς��܂��B

����̈ϔC���x���Q�����Ă����{�p�҂ɂ�����ꍇ��

��ی��ҏ���{�p���{�p�ғ��Ɉꕔ���S�z�����x�������������B

����̈ϔC���x���Q�����Ă��Ȃ��{�p�҂ɂ�����ꍇ��

��������{�p��p�S�z�S���Ă��������A����A�������ۂɗ×{��̐\�������Ă��������B�ꕔ���S�z���������������z���x�����܂��B

���u��̈ϔC���x�v�Q���̗L���͎{�p�҂֒��ڂ��₢���킹���������B

�@�@�@�@

���̑�

��L�̑��Ɉڑ���A�K��Ō�×{��Ȃǂ̋��t������܂��B

Adobe Reader

PDF�t�@�C���������ɂȂ邽�߂ɂ�Adobe�Ђ� Adobe Reader�i�����j���K�v�ƂȂ�܂��BAdobe Reader���������łȂ��ꍇ������������_�E�����[�h���ĉ������B

Adobe Reader �̃_�E�����[�h

Adobe Reader �̃_�E�����[�h�o�i�[�X�y�[�X

��������

�������N�ی��g��

��169-0075

�����s�V�h�捂�c�n��2-13-16

[�n�}]

TEL 03-6455-1501(��)

FAX 03-6455-0904

�x������(�葱���͂�����j